|

浄蓮寺再発見3 徳山大島と浄蓮寺 〜浄蓮川を訪ねて〜 徳山市(現周南市)大島本浦の東中浦に、その昔、小さな庵があり、それを浄蓮寺と呼んだ。後に下松の末武に移ったが、その前を流れる川は、今も「浄蓮川」と呼ばれ、親しまれていると聞く。

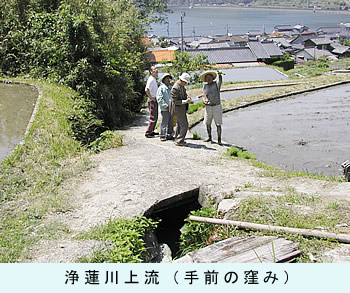

今回、浄蓮川を案内して下さったのは、周南市役所鼓南支所の職員の人。また、上流の川沿いの田圃で、たまたま、農作業をしておられた大島自治会連合会長の北村晴夫さんからも、色々とお話を聞くことができた。 浄蓮川は、所謂、農業用水路であり、上流の一部は農業用水に使われているが、下流は今は、暗渠になって、上を人や車が往来している。

独立によって本浦の多くの家々は松巌寺門徒となったが、本寺に残る家もあり、現在も、十数戸の浄蓮寺門徒がある。また、同じ大島の居守・佐倉や大浦・栗屋、徳山櫛ヶ浜には多くの浄蓮寺門徒があり、下松の門徒と共に、今もお寺の歴史を刻んでいる。

話を元に戻して、大島に伝わる伝承とは…。むかし、徳山須々万の沼城の陶氏が、毛利氏と戦い敗れた。その際、城主は切腹したが、副大将は家来をひきいて、大楠の屋敷の壇にこもって再起を計ろうとした。結局は果たせなかったのであるが、その後、大島に浄蓮寺を建てた。やがて下松に多くの檀家ができたので、寺基を下松平田に移した。〔向谷喜久江著『とくやま昔話』マツノ書店〕 一方、浄蓮寺の沿革によれば、元祖基・蓮甫は、須々万沼城に敗死した父・勝屋重貞の菩提を弔わんと発心して、末武村に潜んでいたが、大島村に福間源六広明という者があり、出家して教西(きょうさい)と名乗った。二人は語らい共に上洛して、本願寺に帰依し、再び帰郷して、慶長15年(1610)に浄蓮寺を建てたと言う。既に老齢となっていた蓮甫は、開基を教西として、嫡男・宗甫を二世とした。 この双方の伝承を繋ぐのは、開基の教西である。開基の出身が大島であったのが、お寺そのものが大島にあったという伝承を生んだのであろう。 何はともあれ、「浄蓮川」に四百年もの歴史の重みを感じた。

|

この伝承は、浄蓮寺に今日まで伝わる文献的な沿革とは、異なっており、どこから、そのような相違が生まれたのか手掛かりを見つけるために、今回〔平成16年5月25日〕、私(住職)は、編集部の人と共に浄蓮川を訪ねた。〔

この伝承は、浄蓮寺に今日まで伝わる文献的な沿革とは、異なっており、どこから、そのような相違が生まれたのか手掛かりを見つけるために、今回〔平成16年5月25日〕、私(住職)は、編集部の人と共に浄蓮川を訪ねた。〔 浄蓮川流域の中ほどには、松巌寺というお寺がある。このお寺は初め、「亀懐庵」と称し、末武浄蓮寺の末寺であったが、昭和になって独立し、松巌寺となった。「亀懐庵」??と言えばどこか聞き覚えがあろう。そう浄蓮寺の山号「亀懐山」は、ここに由来するものであった。

浄蓮川流域の中ほどには、松巌寺というお寺がある。このお寺は初め、「亀懐庵」と称し、末武浄蓮寺の末寺であったが、昭和になって独立し、松巌寺となった。「亀懐庵」??と言えばどこか聞き覚えがあろう。そう浄蓮寺の山号「亀懐山」は、ここに由来するものであった。